「除草剤の効果を高める使い方を知りたい」

「散布するタイミングや時期についても知りたい」

除草剤は適切な使い方と散布するタイミングや時期を守らなければ、期待される効果を得られません。本記事では、除草剤の使い方を知りたい方に向けて以下を解説します。

・撒くタイミングや時期

・粒剤と液剤の使い方

・散布時の服装や注意点

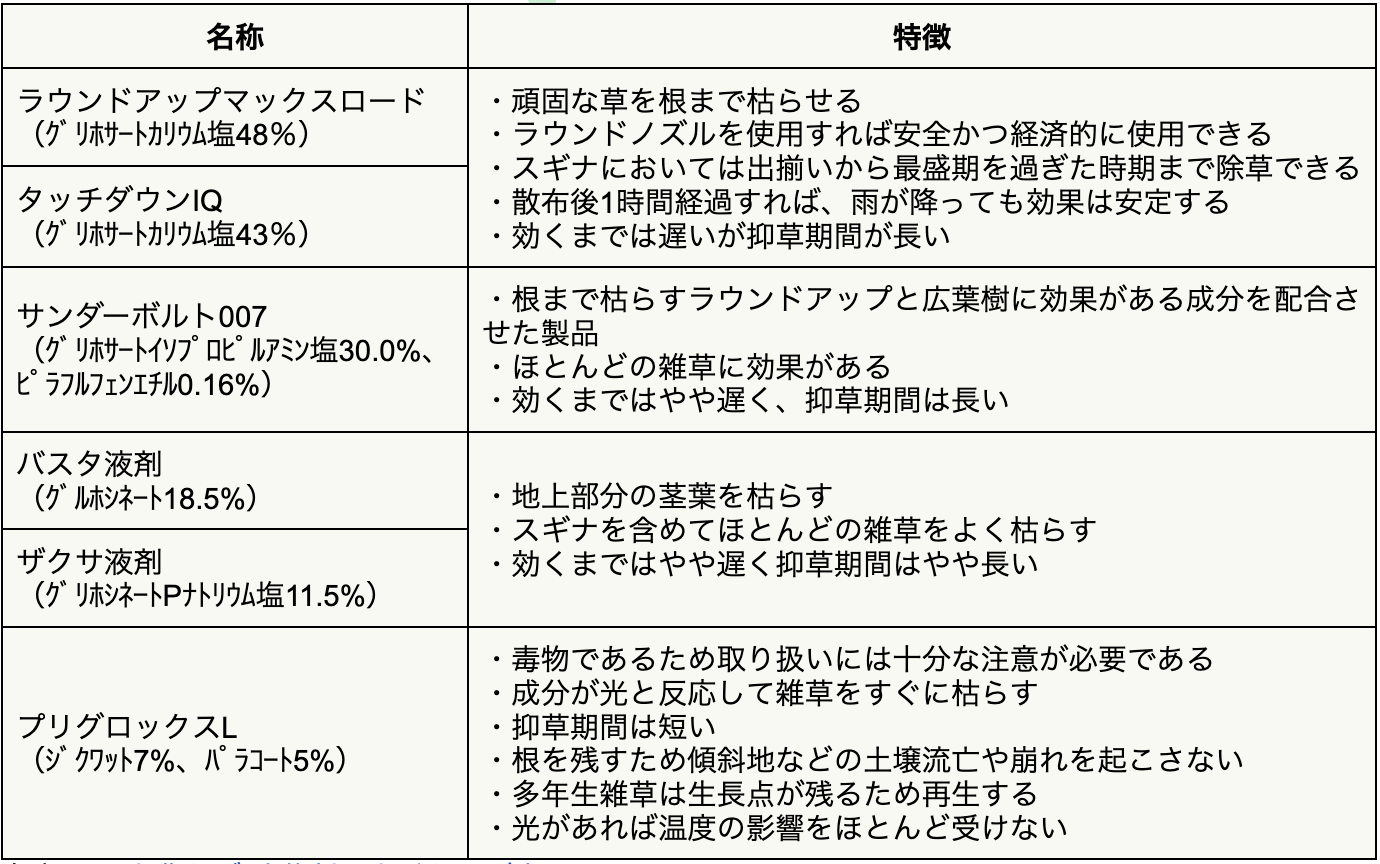

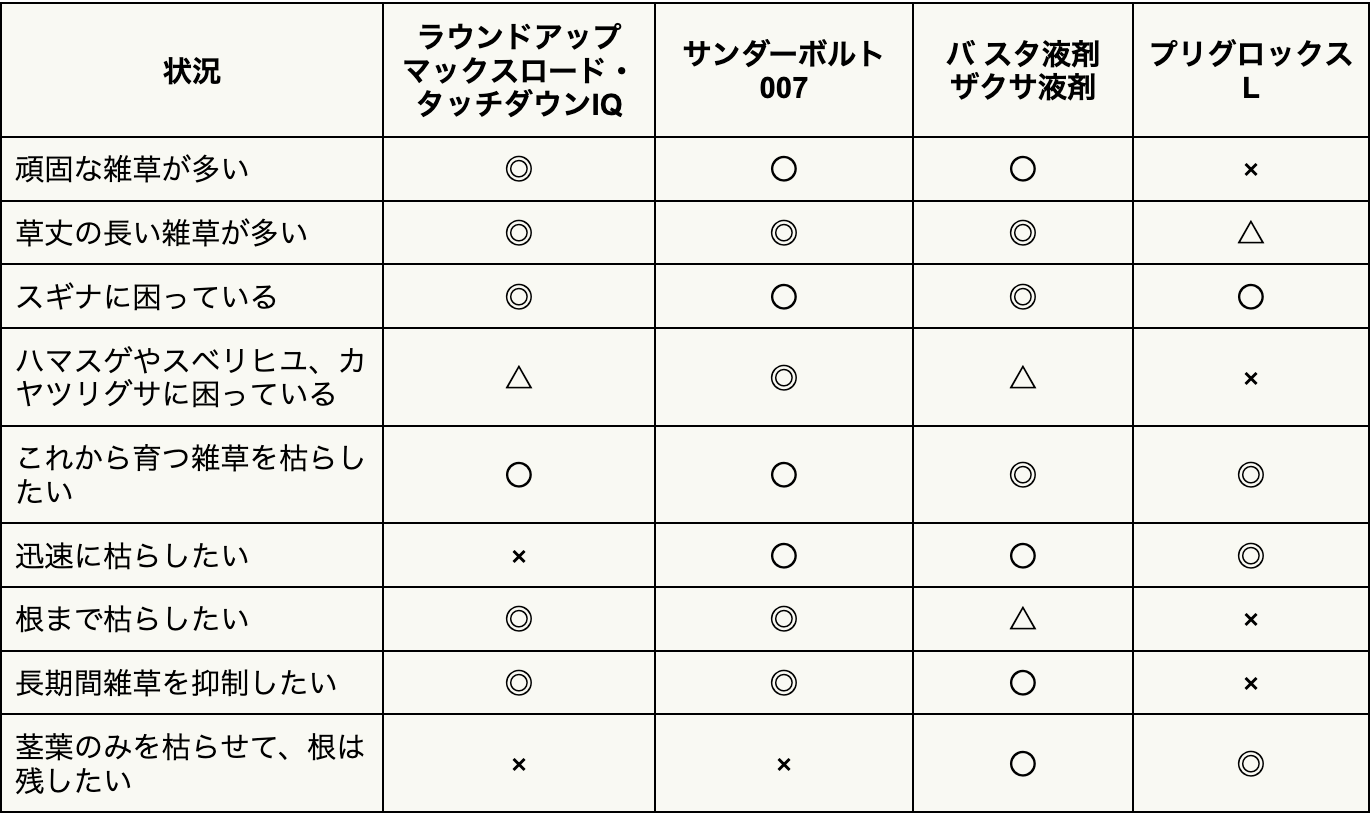

ラウンドアップやザクサ、バスタ、プリグロックスLなどの除草剤の特徴や状況別の選び方を表で解説しています。除草剤の使い方から特徴、選び方まで網羅的に知るために役立ててください。

除草剤を撒くタイミング

除草剤は以下のようなタイミングで撒いてください。

1.無風または風の弱い日

2.雨が降りそうにない天気の良い日

3.気温が高く日差しが強過ぎない日

それぞれの詳細を解説します。

1.無風または風の弱い日

除草剤は無風または風が弱い日に撒いてください。強風時に散布すると、意図しない場所に薬剤が飛んでしまい、近隣の植物や作物に影響が及んでしまうリスクがあります。

2.雨が降りそうにない天気の良い日

除草剤は雨が降りそうにない天気が良い日に散布しましょう。散布後に雨が降ると薬剤が流れ、期待していた効果を得られないためです。

除草予定ではない場所に薬剤が流れてしまい、意図しない被害を受けることもあります。事前に天気予報を確認して、雨が降らない日に撒いてください。

3.気温が高く日差しが強過ぎない日

液剤を気温が高く日差しが強い日に撒くと、蒸発してしまう恐れがあります。薬害のリスクも高くなると言われています。真夏に液剤を散布するのはできるだけ避け、早朝や夕方などの涼しい時間帯に散布するのを推奨します。

除草剤を撒く時期

除草剤は以下のような時期に撒きましょう。

1.粒剤:2月〜3月

2.液剤:4月〜10月

それぞれの詳細を解説します。

1.粒剤|2月〜3月

粒剤は雑草が生え始める2月〜3月、もしくは9月〜10月に適しています。粒剤は、土に撒いて使用する除草剤であり、雑草の上から撒いても期待する効果を得られません。

粒剤は長期的に雑草が生えてくるのを抑制するのが目的です。効果は短い製品で約3カ月、長い製品で約9カ月です。すでに雑草が生え始めている場合は、雑草を短く刈り取ってから使用してください。

2.液剤|4月〜10月

液剤は雑草がすでに生えている4月〜10月が適しています。液剤はある程度成長している雑草に除草剤を撒いて枯らすのが目的です。

土壌に直接撒いても効果が低いため、雑草がある程度生い茂り、育ち過ぎる前に撒くことが大切です。大きく育ち過ぎた雑草に撒いても、期待される効果は得られず、後処理も大変になるため注意してください。雑草が膝丈以上になる前に撒きましょう。

粒剤の効果を高める使い方

粒剤の効果を高める使い方は以下の通りです。

1.雑草が生えていないかを確認する

2.土の状態を確認する

3.ムラなく散布する

それぞれの詳細を解説します。

1.雑草が生えていないかを確認する

前述した通り、粒剤は土壌に成分を浸透させて、雑草が生えるのを抑制します。できるだけ草が生えていない土壌に散布してください。

雑草が生い茂っている土壌に散布しても、期待する効果は得られない可能性があります。草丈が何cmまで効果があるかどうかは、製品ラベルに記載されている場合があるため確認してみましょう。

2.土の状態を確認する

粒剤は、土が湿っていると染みこみやすくなります。土を握って離すと塊になり、触れると簡単にほぐせる程度の湿り気が丁度良いとされています。

土がサラサラに乾燥している際は、粒剤の散布は控えましょう。厚い砂利、粘土質、落ち葉の多い土壌では、土に薬剤が浸透しづらく、効果が得られにくいです。

3.ムラなく散布する

除草剤は均一にムラなく散布することが大切です。ムラなく散布するには、以下のような方法がおすすめです。

1.土壌の端から真っ直ぐ散布していき、端まで行ったら折り返す

2.散布していないほうに少しずれて、再び真っ直ぐ散布していく

3.1〜2の工程で土壌全体にまんべんなく撒いていく

途中で足りなくなってはいけないため、少しずつ撒くことがポイントです。散粒器があるとムラなく散布しやすくなります。散布後に雑草が生えてきた場合は、草を刈ってから再度撒いてください。

液剤の効果を高める使い方

液剤の効果を高める使い方は以下の通りです。

1.枯らしたい雑草の草丈の長さを確認する

2.ムラなく均一に撒いていく

それぞれの詳細を解説します。

1.枯らしたい雑草の草丈の長さを確認する

液剤は、雑草に直接散布することで枯らすことができますが、草丈によっては十分な効果が得られない場合があります。製品ラベルに「草丈50cm以下まで」などように、対応できる長さが記載されていることがあるため確認してみましょう。

2.ムラなく均一に撒いていく

液剤も粒剤と同様にムラなく撒くことが大切です。以下のように散布しましょう。

1.土壌の端から真っ直ぐ散布していき、端まで行ったら折り返す

2.散布していないほうに少しずれて、再び真っ直ぐ散布していく

3.1〜2の工程で土壌全体にまんべんなく撒いていく

なお、液剤はストレートタイプと、希釈タイプがあります。ストレートタイプはそのまま散布できます。希釈タイプは製品ラベルをよく確認して、薄め方や倍率を守って使用してください。

液剤はジョウロで散布できますが、噴霧器があるとムラなくまんべんなく撒くことができます。散布後に1週間は様子を見てください。1週間後に雑草の枯れ残りがある場合は、もう一度撒きましょう。

除草剤の種類

除草剤には以下のような種類があります。

参考:JA全農ちば 除草剤の上手な選び方

【状況別】除草剤の選び方

状況別の除草剤の選び方は、以下の通りです。

参考:JA全農ちば 除草剤の上手な選び方

除草剤を撒く際の服装

除草剤は、基本的に肌や粘膜に触れないようにしなければなりません。以下のようなものを着用しましょう。

・帽子

・保護ゴーグル

・農薬用のマスク

・ゴム手袋またはビニール手袋

・長袖の上着

・長袖のズボン

・長靴

上着とズボンは汚れてもよいものを使用しましょう。

除草剤を撒く際にあると便利な農機具

ここでは、除草剤を撒く際にあると便利な農機具を解説します。

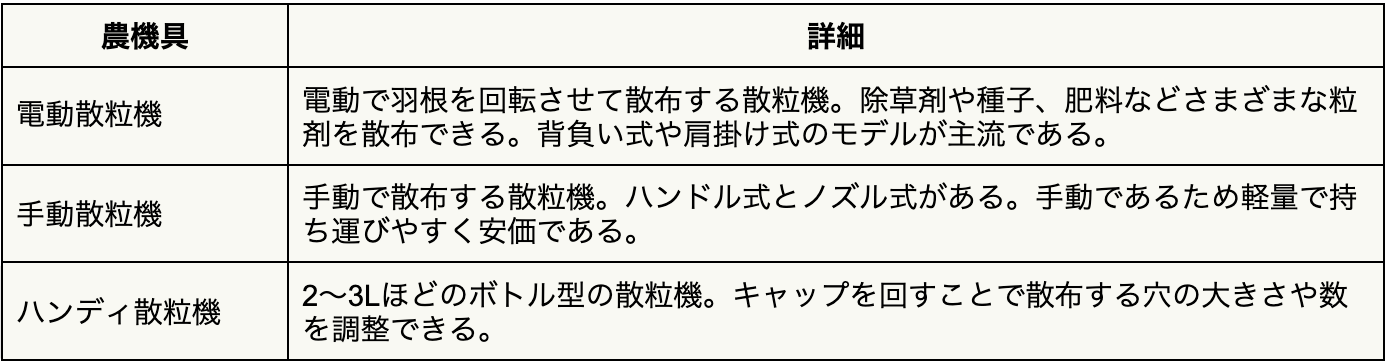

粒剤タイプ

粒剤を手作業で撒くとムラができやすいです。散粒機があれば、放射状にムラなく散布できます。散粒機には以下のような種類があります。

散粒機を適切に活用できれば、除草効果を高め作業時間も短くできます。

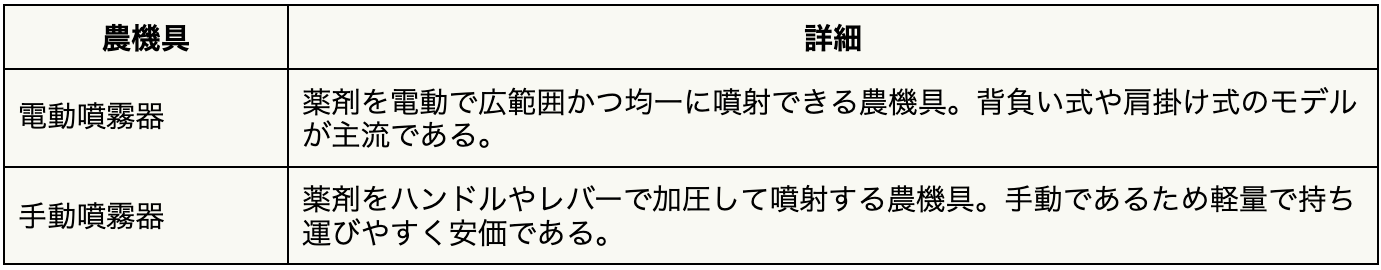

液剤タイプ

液剤はジョウロで散布できますが、こちらもムラができやすいです。以下のような噴霧器があればまんべんなく散布できます。

関連記事:動力噴霧器はどう使う?操作・活用方法とおすすめ商品を紹介

除草剤を撒く際の5つの注意点

除草剤を撒く際の5つの注意点は以下の通りです。

1.製品ラベルを確認する

2.農耕地用か非農耕地用かを確認する

3.撒きすぎないようにする

4.傾斜地では撒かない

5.近隣に配慮する

それぞれの詳細を解説します。

1.製品ラベルを確認する

製品ラベルは、除草剤を効果的かつ安全に使用するために、よく確認することを推奨します。製品ラベルには、以下のようなことが記載されています。

・農耕地用か非農耕地用であるか

・有効草丈

・抑草期間

・有効範囲

・対象の雑草

・効果・薬害等の注意

・効果についての注意

・安全上の注意

・散布状の注意

希釈タイプは希釈方法や希釈濃度について記載されています。濃ければ効果が高いわけではないため、製品ラベルに記載された方法に従って希釈して散布してください。

2.農耕地用か非農耕地用かを確認する

どのような除草剤も農耕地で使用できるわけではありません。農耕地で使用できる除草剤は、農薬取締法に基づいて登録を受けている製品だけです。

農耕地登録品であるかどうかは、製品ラベルに記載されています。これらの登録は、農薬の安全性の確保と適正な使用を促進するために実施されています。

3.撒きすぎないようにする

除草剤はたくさん撒けば効果が得られるわけではありません。散布後は、効果が現れるまでしばらく様子を見ることが大切です。

例えば、液剤では効果が現れるまで散布後1週間は時間が必要です。この間に効果が現れないからといって、追加で散布するのは避けてください。

過剰な散布は土壌に悪影響を与える恐れがあります。土壌の質に悪影響が出れば、農作物の成長を妨げる可能性があるため、過剰な散布は控えましょう。

4.傾斜地では撒かない

傾斜地に除草剤を撒くことは推奨できません。粒剤の場合は転がり、液剤の場合は流れて、近隣の土地に影響を及ぼすリスクがあるためです。

また、傾斜地の植物を枯らせてしまうと、土壌が崩れるリスクもあります。傾斜地に撒く際は、周囲の環境を考慮して慎重に撒く必要があります。

5.近隣に配慮する

除草剤を撒く際は、近隣の土壌や樹木、庭などに配慮する必要があります。万が一近隣の土壌や樹木に飛散すると、作物等を枯らせてしまい、トラブルにつながります。また、近隣に河川や井戸がある場合は、流れ込まないように十分な距離をとらなければなりません。

除草剤は使用上の注意等を確認して適切に散布しよう

除草剤は適切な方法で散布しなければ、期待される効果は得られません。粒剤は雑草が生えていない状態かつ、土が湿っている土壌に散布します。液剤は枯らしたい雑草の草丈を確認してから、散布してください。

撒く時期も粒剤は草が生える前の2月〜3月、液剤は草が生えている4月〜10月とある程度決まっています。強風や雨天、気温が高く日差しが強い日など撒くタイミングにも注意してください。

散粒機や噴霧器があるとムラなく撒くことができ、便利です。あぐり家では、散粒機や噴霧器なども取り扱っています。使わなくなった農機具の高価買取も行っています。お求めの農機具や買取について、公式LINEからお気軽にご相談ください。